Borelli, Degen und Berblinger

Der italienische Naturforscher und Physiker Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) kam in seiner Schrift Über die Bewegung der Tiere zu dem Schluss: „Wenn man die Frage stellt, ob ein Mensch mit eigener Kraft fliegen kann, … ist klar, dass die Kraft seiner Brustmuskeln viel zu klein ist, denn bei den Vögeln beträgt das Gewicht der zum Schlagen dienenden Muskeln nicht weniger als ein Sechstel des gesamten Körpergewichtes, ... beim Menschen beträgt das Verhältnis noch nicht einmal Eins zu Hundert.“ Trotz dieser eindeutigen und logischen Feststellung starben die von der Idee des Muskelkraftfliegens Besessenen nicht aus. Viele Experimentatoren stürzten sich zu Tode oder blieben nach ihren missglückten Versuchen lebenslang Krüppel.

Auch der Uhrmacher Jakob Degen (1761-1848) und Albrecht Ludwig Berblinger (1770-1829), auch als „Schneider von Ulm“ bekannt, konnte nicht den Beweis erbringen, dass das Fliegen mit einem Flügelschlagapparat möglich ist. Zu erwähnen es aber wichtig ist, dass der Schweizer Degen 1808 in Wien einen interessanten Versuch unternahm, der die Feststellung von Borelli noch bekräftigte.

Er soll sein eigenes Körpergewicht mit einem Gegengewicht verringert haben indem er sich einen Strick um den Leib band und diesen über eine Umlenkrolle an der Decke eines sehr hohen Saales führte um am anderen Ende einen Sandsack zu befestigten. Er verringerte somit sein Körpergewicht um fast die Hälfte und soll mit Hilfe seiner Flügel in wenigen Sekunden einige Meter hoch gestiegen sein. Der Ort dieses Versuches ist beim Vergleich historischer Quellen nicht eindeutig festzustellen.[1]

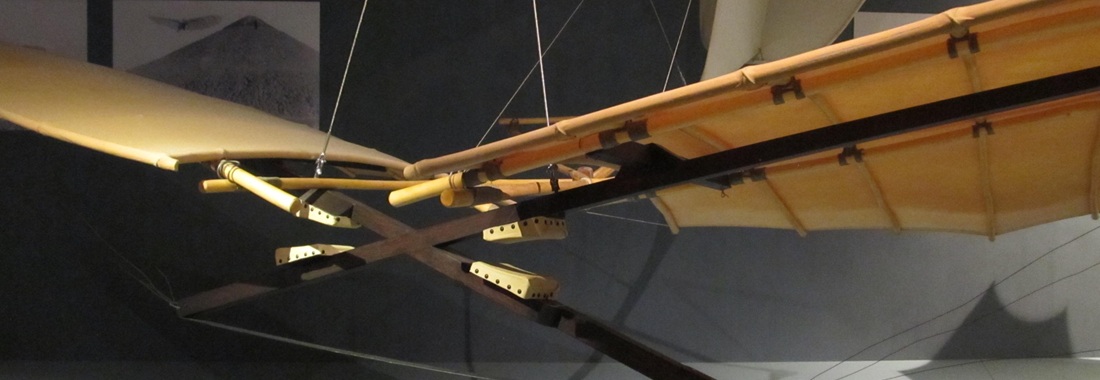

Bereits 1807 präsentierte er sein bemerkenswertes Fluggerät, welches aus sehr leichtem Material, wie Schilfrohr, Bambus, Seidenfäden und Papier gefertigt war. Die Spannweite betrug ca. 6,70 m, die gesamte Flügelfläche maß 12 qm und das Gewicht betrug 14 kg. Besonders interessant war die Anfertigung der Flächen. Diese waren mit Ventilklappen ausgestattet, welche sich beim Heben der Flügel öffneten aber beim Senken der Flügel wieder schlossen. So sollte die Luftströmung unter der Flügelfläche bleiben. Trotz dieser doch schon sehr ausgefeilten Technik konnte sich Degen nicht selbstständig vom Boden erheben, da seine Muskelkraft nicht ausreichte.

Deshalb nutzte er den Vorteil des Gegengewichtes. Im gleichen Jahr benutzte er einen kleinen Wasserstoffballon um den Effekt der Gewichtsminderung zu erzielen und konnte so unter freiem Himmel aufsteigen. Eine Veränderung des Standortes, also das Zurücklegen einer bestimmten Strecke in der Luft, konnte er aber mit seinem Flügelschlagapparat nicht vollführen.

Animiert durch Degens Versuche führte Berblinger seinen Apparat im Jahr 1811, mit der Absicht die Donau überqueren zu wollen, dem versammelten Publikum vor. Der Versuch scheiterte mit einem fast senkrechten Fall von der Mauer der Ulmer Adlerbastei kläglich im Wasser.

Der französische Mathematiker A. Paucton entwarf 1768 einen von Muskelkraft angetriebenen „Hubschrauber“ mit zwei Schrauben. Eine Schraube sollte den Auftrieb und die andere den Vortrieb bewerkstelligen. Dieses Gerät wurde nie gebaut. Die Beschreibung gilt aber als erste Erwähnung für die Benutzung eines horizontalen Antriebs. Auch der russische Wissenschaftler M. W. Lomonossow soll bereits 1754 einen „Hubschrauber“ mit zwei gegenläufigen Rotoren als Modell gebaut haben, welches von einem Uhrwerk antrieben wurde und erfolgreich geflogen sein soll.

Der Flugdrachen, dessen Geschichte man bis weit in das China vor unserer Zeitrechnung zurückverfolgen kann, wurde vielfach erwähnt und war während dieser Zeit immer präsent. Er hatte aber nur den Charakter eines Zeitvertreibes, was sich bis in das 18.Jahrhundert hinein auch nicht ändern sollte. Der Phantasie beim Bau von Flugdrachen ließ man freien Lauf und so wurden die Gebilde immer größer, bis eines Tages im Jahr 1745 ein Mann einen so großen Papierdrachen baute, der ihn bei kräftigem Wind in die Höhe zog. Das war aber nicht das erste Mal, dass dieses Phänomen auftrat.

Bereits 1716 erkannte der schwedische Gelehrte Emanuel Swedenborg (1688-1772) diese Auftriebswirkung an starren Tragflächen und veröffentlichte den Entwurf eines Gleiters, dessen Flugfähigkeit er seltsamerweise Weise aus zwei verschiedenen Sichtweisen zu erklären versuchte. Erstens durch das Schweben der Vögel, also mit Beobachtungen des Vogelfluges, und zweitens durch die Flugeigenschaften eines Drachens. Wie auf der Zeichnung rechts zu sehen ist, kann man eine Ähnlichkeit mit einer „Fliegenden Untertasse“ nicht leugnen. Im gleichen Jahr schrieb Swedenborg in der Zeitschrift „Daidalos hyperboreus“ : „Es ist leichter über eine Flugmaschine zu reden, als sie zu bauen und in die Luft zu bringen. Denn einen Flugapparat in die Luft zu führen, kostet mehr Kraft und weniger Gewicht als der menschliche Körper besitzt.“[2]

[1] 1. Halle einer Wiener Reitschule oder 2. Saal/Aula der Wiener Universität

[2] In angeführter Zeitschrift 1716 geschrieben und entnommen aus Bergius „Die Straße der Piloten im Bild“, S.52