In der Zeit, als der achtzigjährige George Cayley seinen Mann tragenden Gleiter ausprobieren ließ, baute 1854 ein anderer Luftfahrt- Experimentator seinen ersten künstlichen Albatros, ein Gleitflugzeug mit einer Spannweite von 16 Metern und einer Flügelfläche von etwa 20 m². Wie viele andere Seefahrer hat es auch den Marineoffizier Jean-Marie le Bris (1808 – 1872) beeindruckt, wie stolz und majestätisch die Albatrosse über die Wellen der Meere dahinsegelten.

Kapitän le Bris studierte den Flug dieser Vögel sehr genau auf seinen Fahrten nach Südamerika. Er fing sogar einen Albatros um ihn eingehend zu untersuchen und um anhand des Körperbaus festzustellen welche Merkmale ihm diese Kunst des Segelns verliehen. Le Bris soll sogar den Vogel getötet und seine Flügel vom Körper getrennt, sie gestreckt und in den Wind gehalten haben. Nach Berichten von G. de la Landelle soll der Flügel le Bris trotz Widerstand nach vorn und nach oben gezogen haben. Daraufhin soll er gesagt haben: „Ich entdeckte das Geheimnis des Vogels…ich verstand das ganze Geheimnis des Fluges“. Seine Begeisterung für das Fliegen wuchs ins Unermessliche, als er glaubte das Geheimnis gelüftet zu haben.

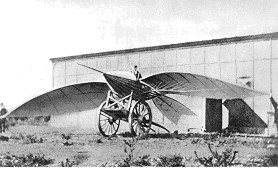

Wieder zurück in Frankreich begann le Bris sofort mit dem Bau eines großen künstlichen Vogels. Der bootsähnliche Rumpfkörper hatte eine Länge von 4,10 Meter und die maximale Breite betrug 1,20 Meter. Jeder Flügel maß eine Länge von sieben Metern und die Gesamtflügelfläche betrug nahezu 19 m². Der gesamte Vogel wog etwas mehr als 40 Kilogramm.

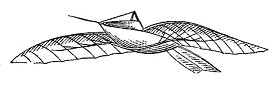

Die Heckflosse war als bewegliches Steuerelement, senkrecht und waagerecht, mit Hilfe von Scharnieren an den hinteren Rumpfteil montiert. Das Tragwerk war eine leichte Holzkonstruktion, welche mit Tuch bespannt war. Der Steuermann stand aufrecht in der halb offenen Rumpfschale und bediente mit den Händen Seilzüge, durch die der Anstellwinkel der vorderen Flügelkanten verändert werden konnte. Auf dem Rumpfboden waren Pedale installiert mit denen man die Heckflosse zur Steuerung des Vogels hin und her bzw. auf und ab bewegen konnte. le Bris’ Flügelsteuerung war wichtigster Bestandteil seines Patentes, welches er 1857 vom französischen Patentamt für die Gesamtkonstruktion zugesprochen bekam. Auf den beigefügten Patentzeichnungen kann man die Ähnlichkeit mit einem Vogel sehr gut erkennen. Körper und Flügel wurden von le Bris so gut wie möglich nachempfunden.

Anschleppen gegen den Wind

Le Bris wusste, dass der lebende Albatros nicht ohne Wind starten konnte und bemerkte auch dass sein Vogel bei Wind aus dem Stand nicht abheben konnte. Er entschloss sich daher den Start von einer abschüssigen Straße aus, in Trefeuntec nahe Douarnenez, vorzunehmen und den Vogel zusätzlich von einem Pferdegespann anzuschleppen zu lassen. Er setzte also seinen Albatros auf einen Wagen, spannte zwei Pferde davor und ließ ihn gegen den Wind anschleppen. An beiden Enden der Tragflächen liefen Assistenten mit, um den Vogel in der Waagerechten zu halten. Sie wurden vorab damit beauftragt die Tragflächen loszulassen, wenn die Pferde anfingen zu traben. Tatsächlich soll sich der Apparat nach einigen Metern vom Wagen gelöst haben, nachdem le Bris die Verbindung mit dem Wagen gelöst hatte. Er bemerkte sofort an der Bewegung der Zugpferde, dass diese eine nicht mehr so schwere Last zu ziehen hatten und in den Galopp übergingen.

Der erste Gleitflugversuch

Le Bris soll selbst geflogen, auf eine Höhe von 100m gestiegen sein und mehr als 200 Meter Strecke zurückgelegt haben. Dieser Versuch musste aber leider vorzeitig abgebrochen werden, da der Kutscher sich in der Zugleine verfing und mit in die Luft gezogen wurde. Durch vorsichtiges manövrieren soll le Bris den Mann wieder zur Erde zurück gebracht haben. Den Albatros landete er aber nicht ohne Schaden an einer Tragfläche zu nehmen.

Aufgrund des Vorfalls mit dem Kutscher wählte le Bris nach der Reparatur seines Albatros’ zu einer anderen Startmethode für seinen zweiten Flugversuch. Er wählte die Bodensenke eines Steinbruchs über der er den Flugversuch unternehmen wollte. Wieder mit einem Schleppseil zur Startunterstützung ausgerüstet soll nach dem Ausklinken des Seils über der Senke auf starke Abwärtswinde gestoßen sein die ihn auf den Boden des Steinbruchs drückten. Sein Albatros zerbrach in Tausend Einzelteile. Le Bris selbst hatte Glück. Er brach sich nur ein Bein. Diese Versuche sollen 1855- 1856 stattgefunden haben.

Fortführung der Experimente nach 12 Jahren

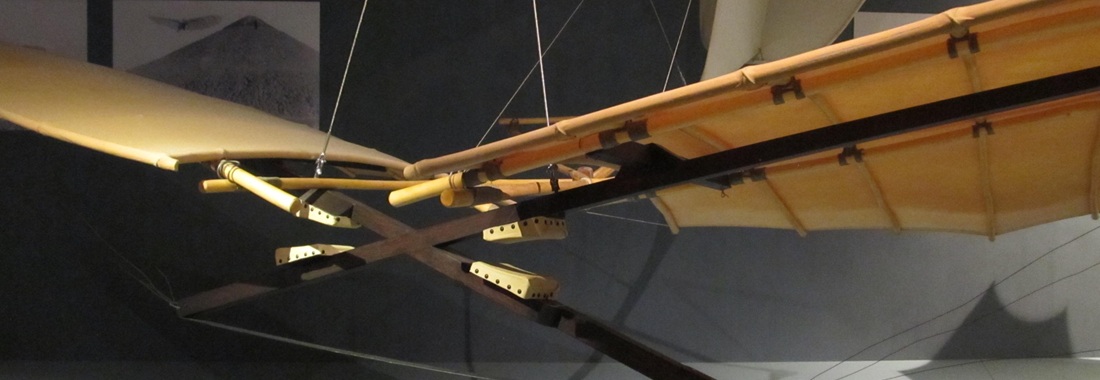

Erst 12 Jahre später fand le Bris Anerkennung seiner Arbeiten und erhielt die Möglichkeit seine Experimente fortzuführen. Er baute 1868 in Brest einen zweiten Flieger, den Albatros II, mit Hilfe von Geldern einer Sammlung und mit Unterstützung der französischen Marine. Obwohl der Gleiter bedeutend leichter war als der Erste und eine verbesserte Steuerung besaß (ein spezielles System zur Gewichtsverlagerung), war dem Vogel kein besonderes Glück beschieden. Einige vorsichtige Versuche sollen sehr viel versprechend gewesen sein (ein Nur- Ballast- Flug soll ca. 180 Meter weit, in ca. 15 Metern Höhe erfolgt und mit einer weichen Landung beendet worden sein), konnte letztendlich ein Totalschaden nicht vermieden werden.

Le’ Bris – Einer der ersten französischen Gleitflieger

Hier endete die Entwicklungsarbeit von le Bris, seine finanzielle Mittel waren völlig aufgebraucht. Er zog sich in das bürgerliche Leben zurück und verdiente seinen Unterhalt als Landgendarm. Einige Jahre später, 1872, wurde er in Ausübung seines Amtes das Opfer von Banditen und Wegelagerern.

Sein Engagement in Sachen Gleitflug ist, ob Wahrheit oder Phantasterei, ob glaubwürdig oder nicht, eine bemerkenswerte Leistung in der Entwicklung der französischen Luftfahrt im Allgemeinen und in der Geschichte des Gleitfluges im Speziellen. Seine innovative Ableitung aus der Natur zum Design und zum Bau bis hin zu einzelnen technischen Funktionen seiner Konstruktion und die doch genialere „Übersetzung“ in die Flugmechanik berechtigen trotzdem dieser herausragenden Leistung Aufmerksamkeit und Anerkennung entgegen zu bringen. Eine wichtige Erkenntnis muss man akzeptieren: Le Bris war einer der ersten Gleitflieger. Seine Startmethode wird heute noch mit Hilfe einer Motor-Schleppwinde angewandt.

Quellen:

C. Vivian, „A History of Aeronautics“, London, 1921, Kapitel V O. Chanute, „ Progress in Flying Machines“, Aeroplanes, Teil V, Oktober 1892 unter Verwendung der Angaben von: G. de la Landelle, „Dans les Airs“, 1884, Paris